Unsere Fragen – Thema 4

Was wissen?

Was kann man über Religiosität wissen und wie lässt sie sich erforschen?

Methodologische Vielfalt und Interdisziplinarität prägen die Forschung zu Religiosität.

Religiosität spielt nicht nur in Disziplinen mit unmittelbarem Religionsbezug, also den Theologien, der Judaistik oder den islamischen Studien, eine Rolle. Auch Fächer ohne eine solche direkte Verbindung – z.B. die historischen Wissenschaften, die Soziologie oder die Ethnologie –befassen sich mit ihr und untersuchen ihre Interaktion mit Gesellschaften, Individuen und Kulturen. Entsprechend arbeiten zu Religiosität Disziplinen, die sich in ihrem empirischen, theoretischen und normativen Anspruch stark unterscheiden. Zu dieser wissenschaftlichen Vielfalt tritt eine grundsätzliche Frage:

Wie soll, was jenseits der Welt liegt, durch Logik und Empirie ergründet werden?

Wie sollen sich vermeintlich überzeitliche Wahrheiten durch Forschung verändern? Die Wissenschafts- und Technikfeindschaft vieler religiöser Gruppen ist notorisch. Dennoch hat das Bestreben, das Göttliche und seinen weltlichen Ausdruck zu verstehen, immer wieder Anstoß zum Studium und zur Gründung von Zentren der Gelehrsamkeit gegeben.

Wie verändert sich Religiosität durch technische und wissenschaftliche Entwicklungen?

Gelten für die Erforschung von Religion besondere ethische Grundsätze?

Weitere Fragen >>>

- Welche Fächer forschen zu Religiosität? Welchen Methoden folgen sie hierbei? Welche Begriffe sind zentral?

- Wie verhalten sich Religion und Wissenschaft zueinander?

- Was kann man über das Göttliche wissen? Gibt es Wissen und Wissensfortschritte im Religiösen?

- Wie können sich empirische, theoretische und normative Ansätze der Religionsforschung ergänzen?

- Wie verändert sich die Forschung zu Religiosität durch technische Neuerungen?

- Welchen Einfluss hatten und haben Religionen auf die Entwicklung von Wissenschaft und von Bildungs- und Forschungseinrichtungen?

Beiträge zum Thema

-

Mission und imperiales Wissen

Am 31. Januar 2024 fand die Antrittsvorlesung von Xenia von Tippelskirch statt, die seit Dezember 2022 die Professur für Religiöse Dynamiken (Schwerpunkt Frankreich) bekleidet. Der Vortrag trug den Titel „Französische Mission in Übersee: Imperiales Wissen und historiographische Herausforderungen“.

-

Traditionelles Instrumentarium und neue Paradigmen im produktiven Wechselspiel

Bericht zur Tagung „Embodying Reformation“ Am 19. und 20. Mai 2023 fand in Bad Homburg die Jahrestagung der Forschungsgruppe „Polyzentrik und Pluralität vormoderner Christentümer“(POLY) statt. Die Tagung zielte darauf ab, die Rolle des Körpers während der religiösen Umwälzungen der europäischen Reformation nachzuzeichnen.

-

Zentral, plural und vernetzt:Kiews Platz im vormodernen Christentum

Rückblick auf eine Konferenz an der Goethe-Universtität Dass Kiew ein wichtiger und vielschichtiger Ort für die christliche Vormoderne war, ist unbestritten. Aber macht es deswegen Sinn, von „Kiewer Christentümern“ zu sprechen? Eine durch ukrainische Gastwissenschaflter*innen organisierte Konferenz nahm sich der Thematik an.

-

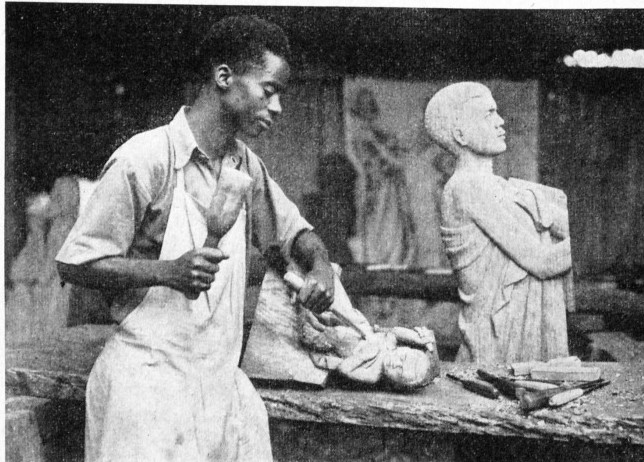

Ambivalenz und Anziehungskraft:

Religiöse Objekte zwischen christlicher Mission und ethnographischer Sammlung. Interview mit Richard Hölzl und Holger Jebens In der Wahrnehmung anderer Kulturen spielen Objekte eine zentrale, aber auch zunehmend kontroverse Rolle. Aber welchen Platz nehmen insbesondere religiöse Gegenstände in aktuellen Auseinandersetzungen über den Kolonialismus ein und welche Rolle spielen sie in der historischen und ethnographischen Forschung?

-

Geschützt: Folge 1: Religion und Digitalität

Es gibt keinen Textauszug, da dies ein geschützter Beitrag ist.