Ambivalenz und Anziehungskraft

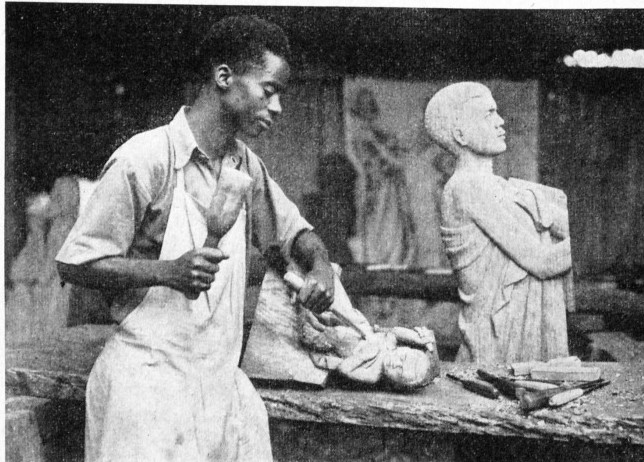

Aufnahme aus der Abtei St. Benedikt in Peramiho, Tansania. Missionsblätter von St. Ottilien 52, 1957, S. 150.

Religiöse Objekte zwischen christlicher Mission und ethnographischer Sammlung

Interview mit dem Historiker und Provenienzforscher Richard Hölzl und dem Ethnologen und Leiter der Ethnographischen Sammlung des Frobenius-Instituts Holger Jebens

In der Wahrnehmung anderer Kulturen spielen Objekte eine zentrale, aber auch zunehmend kontroverse Rolle. Vor dem Hintergrund aktueller Restitutionsdebatten rücken nicht nur die Herkunftsgeschichten von Sammlungsstücken in den Fokus. Es wird auch verstärkt darauf geblickt, wie Gegenstände museal werden und was wir eigentlich sehen, wenn wir vermeintlich fremde Kulturen betrachten. Aber welchen Platz nehmen religiöse Objekten in diesen Auseinandersetzungen ein? Ein Gespräch über Missionskoffer und Spendendosen, Perspektivwechsel, biografische Motivationen und neue Aufgaben für Museen.

Louise Zbiranski (L.Z.) Welche Rolle spielen religiöse Objekte für Ihre Arbeit und Ihre Forschung? Wie sind Sie dazu gekommen, sich mit ihnen zu beschäftigen?

Richard Hölzl (R.H.) Ich habe vor mehr als zehn Jahren angefangen, das Thema Mission zu erforschen. Mich hat interessiert, welche Botschaften durch Mission nach Deutschland kommen, was man hier über andere Kulturen und andere Räume erfährt. Das Thema kannte ich aus meiner Kindheit: Ich bin katholisch aufgewachsen und in der Kirche hat man immer für Misereor oder Adveniat gespendet. Und auf den Spendenboxen, da waren Kinder abgebildet, die andere Hautfarben hatten und andere Kleidung – auch damals in den Achtzigern noch sehr traditionell.

Diese Art des Spendensammelns bringt natürlich eine gewisse Haltung gegenüber Menschen in anderen Regionen in die Welt. Aber ich habe auch immer wieder gespürt, dass diese Spendendosen Objekte sind, die zur Aneignung des Exotischen, Fremden usw. gut geeignet sind. Gerade europäische Kinder können sich über sie andere gut zu eigen machen.

L.Z. Objekte, um sich mit dem vermeintlich Fremden zu identifizieren?

R.H. Ja, aber es gab auch noch mehr Tools hierfür, gerade wenn man noch weiter in die Vergangenheit blickt. Früher konnte man zum Beispiel in der katholischen Kirche spenden, damit jemand getauft wird und dann durfte man dem auch den Namen geben. Also sagen die Kinder in den Zwanzigern: „Wir haben wieder gesammelt und jetzt wollen wir einen Alois oder einen Josef oder eine Maria. Und es soll ein Chinese sein; einen Afrikaner hatten wir schon.“

Das sind interessante Prozesse, die mit der Mission in Gang kommen. Ich habe das als Kind ein bisschen an mir selbst gemerkt, wollte dem dann später hinterher spüren, herausfinden, was da so abläuft.

Aber nochmal zurück zu den Spendendosen selbst, die sind interessant, weil es ja nicht die klassischen ethnographischen Objekte sind, sondern hybride Sachen…

H.J. Das sind schon ethnographische Objekte. Sie stammen nur nicht aus dem Raum, der lange bevorzugt ethnographisch untersucht wurde, aber man kann sie schon ethnographisch betrachten, heute erst recht. Dass man das lange nicht gemacht hat, sagt natürlich auch viel aus über die Haltung, die vorherrschte.

“Das sind interessante Prozesse, die mit der Mission in Gang kommen. Ich habe das als Kind ein bisschen an mir selbst gemerkt, wollte dem dann später hinterher spüren, herausfinden, was da so abläuft.”

Richard Hölzl

L.Z. Welche Rolle spielt Religion bei der Spendenpraxis?

R.H. Das Spenden selbst ist Teil der religiösen Praxis. Die Logik ist, wenn man für diese armen Kinder spendet, tut man was fürs eigene Seelenheil. Das ist schon recht pragmatisch auf den eigene Selenheil hin gedacht. Es ist aber auch gefühlspädagogisch sehr interessant. Es wird eine gewisse Nähe erweckt, die Vorstellung, dass man mit den afrikanischen Kindern zusammenwächst – und auch mit der vermeintlich neuen Glaubensgemeinschaft, wobei „neu“ eigentlich in Anführungsstriche gehört. Äthiopische Christen gibt es ja viel länger schon als europäische. So gesehen sind die Spendenboxen wirklich Medien, um eine Vorstellung von Weltkirche zu vermitteln.

Ähnliche Objekte gibt es in die umgekehrte Richtung auch, wenn auch nicht in der gleichen Form. Die Afrikaner sollten nicht für Europa spenden. Aber Filme und Fotografien von Europa und Briefe von europäischen Kindern an afrikanische Kinder – das sind ähnliche Medien, die von Europa nach Afrika geschickt wurden.

H.J. Eigentlich müsste man als religionsethnographische Objekte auch die Abbildungen bezeichnen, die es in den Missionszeitschriften gibt. Da finden sich immer wieder Fotos von Bekehrten, von früheren Heiden – durchaus auch gegenübergestellt, die gleiche Person einmal ohne Kleidung und dann im westlichen Ornat, also einmal vor der Bekehrung und einmal nach der Bekehrung, um den Erfolg der Mission zu zeigen und um zu Spenden zu veranlassen.

R.H. In den Zwanzigern kommt dann auch der Film dazu – und natürlich afrikanische Artefakte. Und dann gibt es noch den Missionskoffer: Der Missionar geht auf Reisen, reist in die Kirchengemeinden, sammelt Spenden für die Arbeit in Afrika oder Asien und hat einen Koffer dabei, um zu zeigen, was man dort macht. Da sind Fotos drin oder auch sogenannte Fetische, also Figuren, die man gesammelt hat, Bilder von der Missionsstation, Vorher-Nachher-Bilder. Dieser Koffer, das ist die Toolbox des Missionars.

H.J. Es finden sich auch noch Bildrollen, die verschiedene Wege zeigen, den Weg in den Himmel, den Weg in die Hölle, auch wenn das jetzt eher protestantisch ist. Bildrollen, die den Glauben zeigen, wie er auch unmittelbar verständlich und eingängig für Kulturen ist, die keine Schrifttradition haben. Und schließlich sind da natürlich die Objekte, die man selbst zur Religionsausübung braucht.

“Mir wäre wichtig, keinen systematischen Unterschied zwischen den Glaubensvorstellungen zu machen. Für mich ist der Koffer, den der Missionar für seine Rituale mitnimmt, nicht mehr oder weniger religiös als eine Tanzmaske, die nach traditionellem Muster hergestellt wurde.”

Holger Jebens

R.H. Genau, es gibt diesen Missionskoffer für das europäische Publikum und da ist was anderes drin als in dem Missionskoffer, den die Missionare auf Mission mitführen, wie Sie ihn gerade beschrieben haben. In den Koffern für die Missionsgebieten in Afrika ist immer das ganze Instrumentarium drinnen, das man für den Gottesdienst und die Eucharistie-Feier braucht.

Was ich auch immer interessant fand, sind Dinge, die man vor Ort verteilt hat, um Christen von Heiden zu unterscheiden. Rosenkränze zum Beispiel. Oder bestimmte Medaillen mit Heiligenfiguren, was von den lokalen Christen auch sehr stark angeeignet wurde, um sich als Christen zu inszenieren. Die trugen diese Objekte oft offen und gut sichtbar und zwar so gut sichtbar, dass die Missionare schon wieder sagen: „Naja, so war das auch nicht gemeint. Man muss die ja noch von uns unterscheiden können…“ Mit den Dingen wird viel gemacht…

H.J. Ja, und es werden auch immer wieder auch Sachen gemacht, die nicht immer unbedingt in der Intention derjenigen sind, die die Objekte ursprünglich verteilen haben. Das sieht man auch am Umgang mit der Bibel. Die Bibel selbst, also das Papier, wird oft mit neuen Bedeutungen versehen, von denen die Missionare gar nicht unbedingt etwas wussten.

L.Z. Sie, Herr Jebens, hatten durchaus mit ähnlichen Themen und Objekten zu tun wie Herr Hölzl.

H.J. Ja, ich habe mich auch mit Mission und Missionierung beschäftigt, allerdings zuerst eher aus einer ethnologischen Perspektive. Wir Ethnologen haben ja im Gegensatz zu den Historikern die Eigenschaft, dass wir uns unsere Quellen selbst schaffen, dass wir untersuchen, was uns unsere Gewährsleute sagen. Ich habe Ethnologie und Religionswissenschaften studiert und da ging es früh um verschiedene lokale Religionen, verschiedene Traditionen innerhalb des Christentums. Hier hat sich dann später auch eine historische Dimension ergeben, sodass ich mich dann mit religiösen Phänomenen, die es in der Vergangenheit gab, beschäftigt habe: Stichwort Cargo-Kulte und religiöse Freiheitsbewegungen. Hier sind Phänomene aufgetreten, wie erwähnt, dass die Bibel uminterpretiert wurde.

L.Z. Können Sie erläutern, was Cargo-Kulte sind und was sie mit der Bibel zu tun haben?

H.J. „Cargo“ bezeichnet zunächst einmal die Schiffs- oder Flugzeugladung und diese westlichen Objekte stehen sinnbildlich für die Differenz zwischen der eigenen, also in meiner Forschung der neuguineischen, und der westlichen Kultur. Das Problem aus indigener Sicht ist dann die Frage: „Warum haben die einen, die Missionare, diese Objekte und wir nicht? In der Bibel wird doch gesagt, wir sind alle Brüder. Dafür muss es einen Grund geben.“ Und ein denkbarer Grund war dann zum Beispiel, dass die Missionare die erste Seite der Bibel entfernt hatten, bevor sie die Bibel verteilten, woraus dann die Annahme folgte: „Wenn es uns gelänge, in den Besitz dieser ersten Seite zu kommen, dann hätten wir den Schlüssel und könnten die Ungleichheit beseitigen.“ Das ist einer von verschiedenen Erklärungsansätzen. In einer der Regionen, in denen ich Feldforschungen durchgeführt habe, hat es eine sehr lange Geschichte von solchen Bewegungen gegeben, sodass mein Interesse an Religion seitdem eine historische Dimension angenommen hat.

Später kam dann die materielle Dimension hinzu, insbesondere mit meiner Anstellung hier am Frobenius-Institut, wo es auch einige Objekte gibt, die einen religiösen Hintergrund haben. Ich habe selbst eine Sammlung von religiös konnotierten Tanzmasken aus Papua-Neuguinea angelegt. Deswegen ist mir dieses Phänomen, dass Objekte religiös aufgeladen sein können, dass sich darin Vorstellungen materialisieren können, auch ganz unterschiedliche, auch miteinander in Konflikt stehende, durchaus vertraut. Aber mir wäre wichtig, keinen systematischen Unterschied zwischen den Glaubensvorstellungen zu machen. Für mich ist der Koffer, den der Missionar für seine Rituale mitnimmt, nicht mehr oder weniger religiös als eine Tanzmaske, die nach traditionellem Muster hergestellt wurde.

“In ihrer Widerständigkeit steckt etwas, das den materiellen Objekten ihre Faszination verleiht. Und was auch dazu führt, dass wir heute noch über die Institution des Museums streiten.”

Holger Jebens

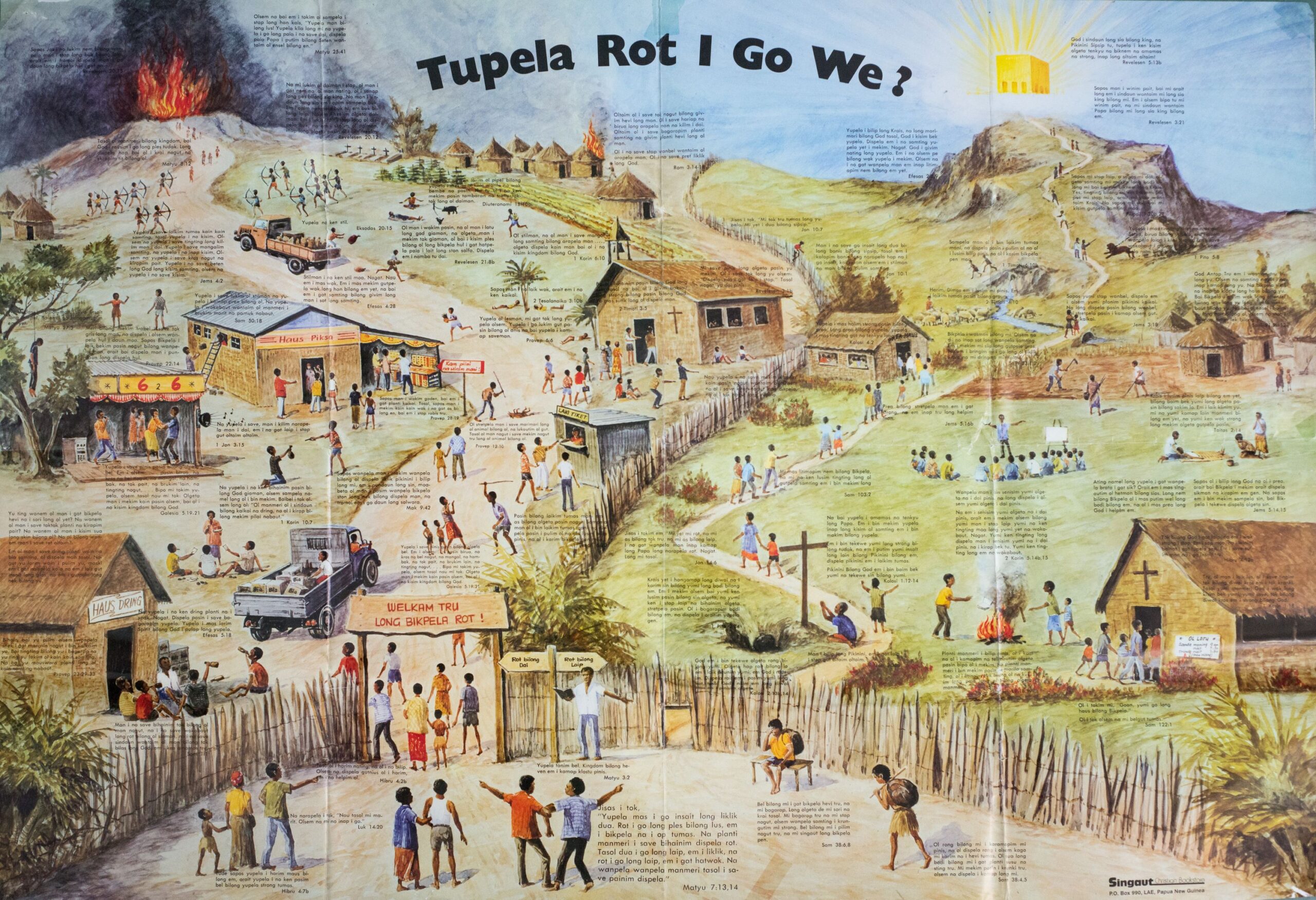

Auch ein Objekt für die Religionsethnologie: Ein Plakat aus der Missionstätigkeit auf Papua-Neuguinea. Die Überschrift ist mit „Zwei Wege“ zu übersetzen. Einer von ihnen führt zur Erlösung, der andere zur Verdammnis.

Papua-Neuguinea, ohne Jahr, Sammlung Holger Jebens

“Religion als Thema in der Debatte über Kolonialismus, Postkolonialismus und Neokolonialismus findet eigentlich gar nicht so stark statt, wie es sein könnte.”

Holger Jebens

“Wir hören nicht genau genug hin”

Richard Hölzl

L.Z.: Für mich hat das Gespräch eine unerwartete Richtung genommen, da Sie zunächst viel über europäische Objekte gesprochen haben. Damit hatte ich mit Blick auf Ihren Sammlungshintergrund nicht gerechnet.

H.J. Ja, Ethnologen gehorchen ja nie. Aber ich wollte noch eine Sache ergänzen: Sie, Herr Hölzl, haben zu Anfang gesagt, dass Sie sich mit dem Thema Mission beschäftigen und dass das auch mit Ihrer eigenen Geschichte als Katholik zu tun hat. Das finde ich sehr spannend, weil es auch eine klassisch ethnologische Erfahrung ist, dass die Grenze zwischen dem Fremden und dem Eigenen durchlässig wird, beziehungsweise, dass man dadurch, dass man sich dem Fremden aussetzt, zu einer veränderten Selbstwahrnehmung kommt. Diese wechselseitige Beeinflussung ist etwas, was ich sehr wertvoll finde an der Beschäftigung mit vermeintlich fremdkulturellen Dingen. Ich denke, dass die Wissenschaft generell ein Unternehmen der Selbstverständigung ist, und das ist, das muss man heute sagen, auch vollkommen legitim.

R.H. Hinter der Beschäftigung mit dem vermeintlich Fremden steckt auch immer ein bisschen ein egoistisches Motiv, die Frage: „Wo kommt die eigene Weltsicht eigentlich her? Warum denke ich so, wie ich denke? Wie ist das historisch gemacht? Kann ich mich da ein bisschen herausarbeiten?“ Darin steckt aber auch die Überlegung: „Wenn es mich betrifft, wird es auch ein paar andere betreffen.“ Doch am Anfang steht eine Beschäftigung mit sich selbst, die, hoffe ich, auch immer eine Selbstinfragestellung ist.

H.J. Das ist auch die Erfahrung in der ethnologischen Feldforschung, dass Sie irgendwo in einem Dorf sitzen und nicht weg können und dass dann die vermeintlichen Gewissheiten, mit denen man sozialisiert wurde, erschüttert werden. Das ist eine Destabilisierung, die auch erkenntnisfördernd wirken sollte.

L.Z: Noch mal zurück zu den Objekten selbst: Was macht denn ein Objekt zu einem religiösen Objekt? Was müssen Sie wissen, um das Objekt so anzusprechen? Woher kommt diese Klassifizierung?

H.J. Als Religionsethnologe oder als Religionswissenschaftler würde ich sagen, ich kann mich nur mit dem beschäftigen, was meine Forschungspartner sagen und tun, also mit dem, was ich höre und sehe. Was jenseits davon ist, ist jenseits meines Tätigkeitsbereiches. Das würde praktisch für mich bedeuten, dass die Gegenstände religiös sind, die von meinen Forschungspartnern als religiös bezeichnet werden.

R.H. So würde ich es auch sehen. Es sind Zuschreibungen. Bei mir ist es insofern aber ein bisschen anders, als dass man sich als Historiker, als Historikerin an dem orientiert, was in der Vergangenheit diesen Objekten zugeschrieben wurde. Aber Objekte werden aus unterschiedlichen Perspektiven unterschiedlich charakterisiert. Manchmal wird aus einem religiöse Objekt Kunst oder ein „Meisterwerk.“ Dabei war es vielleicht mal ein sehr soziales Objekt, das von Missionaren als religiös betrachtet und als solche gesammelt wurde und das dann in europäischen Museen im Laufe der Zeit zu einem Kunstobjekt wurde.

Zuschreibungen können sich auch mischen, insbesondere in Regionen, in denen Zuschreibung nicht so funktioniert, wie bei uns, die wir die Welt in Kästchen – hier sozial, da politisch, da religiös – einteilen. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, wenn die Personen, von denen ich Zeugnisse habe, etwas als religiöses Objekt bezeichnen, dann nehme ich es mir auch raus.

H.J. Wobei wichtig ist, dass dasselbe Objekt unter verschiedenen Aspekten betrachtet werden kann. Es kann mal primär als wirtschaftliches Objekt betrachtet werden, man kann es stärker als religiös betrachten, während es zur gleichen Zeit noch andere Aspekte gibt, die in den Vordergrund treten können. Insbesondere in der Geschichte des Museums kennen wir das, dass dieselben Objekte mit ganz unterschiedlichen Verbindungen verknüpft werden. Dasselbe Objekt kann für die Zurückgebliebenheit und Primitivität der anderen stehen, es kann Beispiel für Kunstwillen oder Kunstfähigkeit sein, es kann ein Zeichen für die Selbstbefreiung der Unterdrückten sein.

Das ist eine typische Eigenschaft von materiellen Objekten, dass sie offen sind, dass sie widerständig sind, dass die eine Interpretation immer gegen die andere gesetzt werden kann. In ihrer Widerständigkeit steckt etwas, das den materiellen Objekten ihre Faszination verleiht. Und was auch dazu führt, dass wir heute noch über die Institution des Museums streiten.

“Ich glaube, dass Ethnologen Theorien von Missionaren übernommen haben, insbesondere in der Ritualtheorie. Wenn man bei bekannten Ritualtheoretikern des frühen 20. Jahrhunderts guckt, wen die zitieren, dann sind viele Missionare dabei.”

Richard Hölzl

L.Z. Die Frage hatte den Hintergrund, dass ich genau an diesen Sammlungskontext gedacht habe. Man sieht oft Tafeln, auf denen steht z.B. „Miniatur-Axt, rituelles Objekt“. Da stellt sich für mich als Betrachterin, die Frage: „Wo kommt diese Bezeichnung eigentlich her?“

H.J. Ich habe ganz früher Führungen im Berliner Völkerkundemuseum in Dahlem gemacht. Und da war es so, wenn man von einem bestimmten Objekt nicht genau wusste, was damit eigentlich gemacht wurde, dann wurde oft gesagt: „Kultobjekt“.

R.H. Man kann bei Objektbeschreibung nicht zu kompliziert werden, aber an der Einordnung hängt schon viel, auch, um das Objekt zu finden. Wenn das Frühstücksmesser als „Ritualobjekt“ ausgewiesen ist, dann wird man unter „Frühstücksmesser“ nicht viel finden.

H.J. Es ist tatsächlich, so dass viele alte Objekte relativ schlecht dokumentiert sind, dass Objekte aus Kontexten kommen, in denen die Sammler nicht so enge Beziehungen, zu den Herstellenden hatten und auch nicht so viel wussten.

R.H. Sammler hatten oft Vorlieben, wie sie kategorisierten. Wenn ich diesen missionarischen Sammler, zu dem ich viel geforscht habe, Meinulf Küsters, nehme, der hat, wenn er seine Objekte ins Museum gegeben hat, sehr stark auf die Idee des Zaubers rekurriert. Dann war vieles ein „Zaubermesser“, eine „Zauberrassel“ oder ein „Zauberkleid“. Und heute in der Datenbank findet man unter „Zauber-“ hauptsächlich Objekte dieses Missionars. Beim nächsten ist es dann eher unter „Ritual-“ oder „religiös“ abgelegt. Das ist wirklich interessant, wie sich eine bestimmte religiöse Vorstellung in den Zusammenhang der Sammlung einschreibt. Da ist man als Museumsmensch heutzutage regelrecht zu Übersetzungen aufgefordert. Ich denke, den Begriff „Zauber“ oder „Zauberei“ kann man heute auch nur ethnographisch oder historisch bestimmen, man muss ihn selbst als Datum sehen.

L.Z. Ein Aspekt, den ich sehr interessant finde, wenn man auf die Sammlungen guckt, die Sie betreuen und erforscht haben, ist ihr Zustandekommen. Es gibt Sammlungen, die wurden dezidiert als wissenschaftliche Sammlungen angelegt, wie das beim Frankfurter Frobenius-Institut der Fall war, und es gibt solche, die als Missionssammlungen konzipiert wurden und die einen Doppelaspekt aufweisen, nämlich sowohl den des Berichts über Missionstätigkeit wie auch den des Erkenntnisgewinns. Wie hat denn dieser unterschiedliche Hintergrund das Interesse der Sammelnden an Religion beeinflusst?

H.J. Grundsätzlich ist es nicht einfach, so streng zu scheiden. Es gibt sicher Missionare, die wissenschaftlich gearbeitet haben und, auch wenn sie das nicht vorhatten, wichtige Beiträge zur Wissenschaft und Ethnologie geleistet haben. Auch ganz praktisch haben Missionare und Ethnologen im Feld viel voneinander profitiert und sich zum Teil sicher mehr beeinflusst, als man es gerne darstellt.

R.H. Ja, ich glaube auch, die Zusammenarbeit ist enger, als man oft denkt, wenngleich zu verschiedenen historischen Phasen unterschiedlich. Was, glaube ich, an Missionaren interessant für Ethnologen war, war, dass sie in den meisten Fällen fast permanent vor Ort waren und in gewisser Weise eine teilnehmende Beobachtung gemacht haben – wobei man ihnen natürlich vorgeworfen hat, dass sie spezielle Brillen aufgesetzt haben. Dennoch, oft waren die Missionare „gute Einlieferer“ für Ethnologen, die ja lange Zeit kaum gereist oder gar länger vor Ort waren.

Ich glaube auch, dass Ethnologen Theorien von Missionaren übernommen haben, insbesondere in der Ritualtheorie. Wenn man bei bekannten Ritualtheoretikern des frühen 20. Jahrhunderts guckt, wen die zitieren, dann sind viele Missionare dabei. Van Gennep, der mit Rites de Passages ein wichtiges Werk zu Ritualtheorie geschrieben hat, zitiert immer wieder Missionare.

Die Missionare finden die Ethnologen wiederum gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts interessant, als die Ethnologie eine wichtige Wissenschaft wird, ja zu einer Leitwissenschaft für den Kolonialismus. Die Missionare glauben, die Ethnologen könnten ihnen bei ihren Problemen helfen, ihnen verständlich machen, warum sie auf so viele Konflikte stoßen und warum sie so viele Schwierigkeiten mit der lokalen Bevölkerung haben, wenn sie versuchen, ihre kulturelle Autorität durchzusetzen. Deswegen werden Missionare zum Teil auch bei professionellen Ethnologen ausgebildet. Sie werden nach Leipzig geschickt oder nach Wien, wo es eine eigene Akademie für Missionsethnologie gibt. Die Frage ist natürlich, welche Art von Ethnologie es war, die dort gelehrt wurde. Aber es bestand definitiv die Hoffnung, dass Ethnologie eine Wissenschaft werden könnte, die in der Praxis der Evangelisierung weiterhilft.

H. J. Es ist auf jeden Fall richtig, dass Missionare oft länger vor Ort waren als Ethnologen und aufgrund dieser langfristigen Aufenthalte auch über hervorragende Sprachkenntnisse verfügten. Mit diesen Sprachkenntnissen haben sich auch viel zur linguistischen Forschung beigetragen. Es ist auch ganz richtig, dass sie dachten, dass Ethnologen ihnen helfen könnten, einen besseren Zugang zu den Leuten vor Ort zu finden, während die Ethnologen im Zuge dieser Vorstellung von Rettungsethnologie – also im Zuge dieser Vorstellung: „Wir müssen hier jetzt noch was dokumentieren, bevor diese Kulturen verschwinden“ – Missionare oft als Gegner, als Zerstörer, als feindliche Mächte sahen – allerdings oft eher in Veröffentlichungen. Vor Ort liefen die Dinge häufig pragmatischer, unproblematischer, unterstützender.

R.H. Genau, die Missionare sind die Agenten des Wandels und die Ethnologen wollen den Zustand vor der Begegnung beschreiben.

H.J. Und in den zwanziger und dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts hat es sicher Monografien gegeben, in denen die Missionare regelrecht herausgezaubert wurden, in denen geschrieben wurde, als seien gar keine anderen Weißen präsent, damit der Ethnologe als einziger Weißer ungestört noch das Traditionell-Authentische dokumentieren konnte.

R.H. Ja, das ist interessant, denn was Missionare schon einbringen, ist eine Perspektive des Wandels. Die blicken auf Gesellschaften unter der Prämisse, dass ein Wandel stattfindet, während die Rettungsethnologie diesen Wandel auszublenden versucht und einen Zustand beschreiben will. Ich habe ein wunderbares Beispiel im Archiv des Museums gesehen, in dem ich jetzt arbeite. Da hat ein Missionar 1930 geschrieben, er hätte eine Aufforderung vom Museum erhalten, er solle sammeln, und er hätte auch eine schöne Reihe von Dingen beisammen: Wollmützen, Zylinder, Regenschirme und andere westliche Kleidung – das müsste man nämlich sammeln, denn das hätten die Leute wirklich an.

H.J. Da war er seiner Zeit voraus.

R. H. Aber er hat keine Antwort bekommen. Er hat Fotos mitgeschickt von dieser Hybridisierung, in der traditionelle Kleidung mit europäischer kombiniert wurde. Er hat sogar gesagt, er hätte auch noch Karikaturen von seinem Assistenten, der das gezeichnet und wunderbar zugespitzt hätte. Heute finden wir das spannend, aber damals war das für professionelle Ethnologen natürlich seltsam.

“Auch in kolonialen Kontexten stecken hinter Objekten spezifische, eigene Intentionen. Wenn diese aus dem Blick geraten, ist das auch eine Viktimisierung.”

Holger Jebens

L.Z.: Nochmal zurück zu den Missionssammlungen: Spielen diese im europäischen Kontext, wenn sie hier ankommen, eine andere Rolle als die wissenschaftlichen Sammlungen? Sind die Zielsetzungen und die Formen der Darstellung ähnlich oder gibt es unterschiedliche Arten der Präsentation?

H.J. Die Zielsetzung ist vielleicht zunächst eine andere gewesen. Dass man für die eigenen Missionierungsunternehmen werben wollte, war oft wichtig. Es hat sich häufig auch um Erinnerungsstücke der der reisenden Personen gehandelt. Dass es immer um Erkenntnisgewinn gehen sollte, wird man bei den Missionssammlungen vielleicht nicht sagen können. Aber das wird man auch nicht bei allen völkerkundlichen Sammlungen sagen können.

R.H. Es gibt bei den Missionssammlungen verschiedene Wege. Es gibt missionarische Sammlungen innerhalb von ethnographischen Sammlungen, d.h. die Objekte kommen in ein ethnographisches Museum, werden angeguckt, aufgeteilt, klassifiziert und letztlich zu wissenschaftlichen Objekten umkodiert. Es gibt ein Verfahren, das die Objekte erstmal durchlaufen, ob das nun ein Missionar gesammelt hat oder jemand anders.

Wenn die Objekte in ein Missionsmuseum kommen, gibt es einen anderen Prozess. Hier wird auch inventarisiert, aber der Prozess des Zum-wissenschaftlichen-Objekt-Machens funktioniert nicht genauso. Die Objekte kommen auch in einen anderen Zusammenhang. Grosso modo wird ein Missionsmuseum im 20. Jahrhundert eine ethnographische Abteilung haben, aber es wird auch immer eine Missionsabteilung haben, in der dargestellt wird, was die Mission tut, was für schöne Kirchen sie gebaut hat, was für Krankenhäuser entstanden sind, etc. Da kommen die Objekte dann also in einen anderen Kontext.

H.J. Wobei das Phänomen des Kontextwechsels in beiden Fällen eigentlich dasselbe ist. In beiden Fällen ist es so, dass die Objekte in einem anderen Kontext auftauchen als in ihrem ursprünglichen.

R.H. Was in Missionsmuseen besonders spannend ist, sind diese schwierigen Objekte wie zum Beispiel die Kleidung von Märtyrern, von Europäern, die im Zuge der Mission die gestorben sind und deren Kleidung dann ausgestellt wird. Das sind natürlich ganz spezielle Kontexte. Oft findet man dann fast eine Art Gegenüberstellung im Stil von „Zauberdoktor“ versus katholischer Märtyrer, der Böse hier, der Gute da.

L. Z.: Ich möchte die Perspektive auch nochmal wechseln und auf die Leute blicken, die die Objekte geben, geben müssen, denen sie geraubt werden: Ist von deren Seite ein spezifischer Blick darauf wahrzunehmen, je nachdem, wer die Objekte erhält, ob es ein Missionar oder ein Forschungsreisender ist?

H.J. Die Frage danach, ob Objekte geraubt werden, ist heute naheliegend und drängt sich auf. Ausschließlich darauf zu blicken, wäre aus meiner Sicht aber eine Verengung. Wir haben in der Sammlung viele Objekte, die keineswegs geraubt wurden, sondern die sogar aufgedrängt wurden. Wenn ich an meinen Fall denke, an diese Sammlung von Tanzmasken, dann gilt: Es war nicht meine eigene Intention, die Objekte mitzunehmen, das wurde mir von den Forschungspartnern geradezu auferlegt. Sie waren der Meinung: „Du hast dich jetzt damit beschäftigt, du musst die Objekte auch mitnehmen und den Leuten zeigen“. Und insofern bin ich eher ein Erfüllungsgehilfe und keinesfalls jemand der etwas geraubt hat.

R.H. Ich denke auch, es ist wichtig, zu betonen, dass Austausch von Objekten, Zirkulation von Objekten jenseits von Raubkontexten stattfinden kann. Und wenn wir über Raub sprechen, dann ist das eben in kolonialen Verhältnissen. Sie haben ja nicht 1902 gesammelt, sondern in den 1990er-Jahren.

H.J. Aber auch in kolonialen Kontexten stecken hinter Objekten spezifische, eigene Intentionen. Wenn diese aus dem Blick geraten, ist das auch eine Viktimisierung. Wenn ich immer alles pauschal als Raubobjekte bezeichne, dann wird die Handlungsmacht, die ja so wichtig ist, den Menschen abgesprochen. Deswegen gehen bei mir manchmal die Alarmglocken an, wenn ich „Raub“ höre. Aber natürlich gibt es Unrechtskontexte und es gibt nicht wenige.

“In der Situation vor Ort sind die individuellen Akteure in komplexe soziale Lagen eingebunden und nicht die einzigen machtvollen Akteure. Aber dann gehen Ethnologen und Missionare nach Europa und dann verlieren viele andere Akteure ihre Stimme.”

Richard Hölzl

L.Z. Meine Frage hat ja auch drei Optionen angeboten: Sie hat nach Objekten gefragt, die freiwillig gegeben wurden, die gezwungenermaßen gegeben wurden und nach solchen, die einfach geraubt wurden. Und gerade bei den Objekten, die man freiwillig gibt, interessiert mich, ob es einen Unterschied macht, ob die Freiwilligkeit auch dadurch bedingt ist, wer ein Objekt in Empfang nimmt und was er – qua Missionar oder Forscher – damit machen will. Was weiß man darüber?

R.H. Die Frage berührt den Punkt: Wie steht Mission in dem Gesamtkontext Kolonialismus? Ich würde diesen Zusammenhang relativ eng sehen. Missionare und andere koloniale Akteure haben aber unterschiedliche Funktionen innerhalb dieses Gesamtkomplexes. Und oft treten Missionare gerade für die Leute, die konvertiert sind oder die signalisieren, dass sie Christen werden wollen, als Beschützer auf. Das ist natürlich schon ein Kontext, in dem man Objekte abgibt. Auch handeln die meisten Missionare im 20. Jahrhundert gar nicht mehr selbst, sondern haben Leute vor Ort, die für sie sammeln und die Preise gut drücken können. Das sind komplizierte, oft asymmetrische Kontexte, aber es stellt sich wieder die Frage, wie Missionare im Kolonialismus stehen und sie stehen sicher anders drin, als eine Person, die mit der Armee unterwegs ist.

H.J. Ich würde immer zu der Auffassung neigen, dass die Dinge komplizierter und ambivalenter sind, als sie zunächst erscheinen. Es wäre relativ leicht, Missionare als Kulturzerstörer, als Gehilfen des Kolonialismus zu sehen und das Gleiche gilt auch bei Ethnologen. Allerdings steckt da tendenziell auch eine Selbstüberschätzung drinnen. Ich glaube, dass der Einfluss, den ein Missionar oder auch ein Ethnologe in einem bestimmten Kontext hatte, gar nicht so groß ist, wie die Person es gerne hätte. Das ist jedenfalls meine Erfahrung aus der Feldforschung. Es passiert viel, von dem der Missionar, der seit 20 Jahren in seiner Missionsstation sitzt, gar nicht weiß, und es ist genauso meine Erfahrung, dass ich in einem lokalen Kontext von Machtverhältnissen instrumentalisiert werde, die ich gar nicht durchblicken kann. Ich denke, da ist für beide, Missionare wie Ethnologen, auch Bescheidenheit angeraten.

R.H. Ich würde eines hinzufügen: In der Situation vor Ort sind die individuellen Akteure in komplexe soziale Lagen eingebunden und nicht die einzigen machtvollen Akteure. Aber dann gehen Ethnologen und Missionare nach Europa und dann verlieren viele andere Akteure ihre Stimme. Wenn die Erzählung über Afrika oder über Neuguinea gemacht wird, dann reden die Leute vor Ort nicht mehr mit und dieser zweite Schritt, den Wissenschaftler, aber auch Missionare gehen, das ist auch ein machtvoller Schritt.

Ich denke, wir können als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heute schon sagen, dass wir dialogischer vorgehen – Ethnologen sind auch nicht mehr alle Weiße – aber wir müssen die Vergangenheit genau auseinanderdröseln und stark machen. Dann können wir uns davon hoffentlich auch emanzipieren.

H.J. Es steckt heute auch noch viel Ambivalenz in der Situation der Forschenden: Wenn ich an mich selbst in Neuguinea denke – die Region war mal deutsches Kolonialreich und ich stehe in dieser Tradition. Ich werde als Deutscher gesehen und auf meine Vorfahren angesprochen. Ich bin auch Weißer und als solcher ist klar, dass es größere Probleme geben würde, wenn mir was passiert. Daraus leitet sich durchaus ein Interesse ab, mich zu beschützen, und davon profitiere ich in der Forschung ganz konkret. Insofern kann man schon sagen, ich verlängere ein Unrechtsverhältnis und ich bin immer noch Profiteur eines Gewaltkontextes.

Aber gleichzeitig bin ich auch derjenige, der von nichts eine Ahnung hat und der von den Leuten nach eigenen Interessen auf dem Schachbrett der Macht hin und her geschoben wird. Der Punkt ist, dass beides stimmt und mal das eine und mal das andere in den Vordergrund rückt. Und das steht natürlich quer zu heute populären, pauschalen Anschuldigungen gegenüber der Ethnologie.

R.H. Ja, das sind immer Beziehungsgeschichten. Vielleicht ist die Ethnologie die Wissenschaft von den Beziehungen.

L.Z. Inwiefern spielt Religion eine Rolle in heutigen Debatten über eine angemessene Ausstellungspraxis und was würden Sie sich hier wünschen?

R.H. Mir scheint, dass die Frage nach der Religion nicht sehr präsent ist. Eigentlich sind religiöse Objekte in der Debatte sogar ein bisschen unterrepräsentiert. Meistens werden sie eher als kulturelle oder künstlerische Objekte angesprochen. Religion als Thema in der Debatte über Kolonialismus, Postkolonialismus und Neokolonialismus findet eigentlich gar nicht so stark statt, wie es sein könnte.

H.J. Das ist vielleicht anders in Neuseeland, wo viele Angehörige von Gemeinschaften leben, von deren Vorfahren die Objekte kommen. Aber hier? Die vieldiskutierten Benin-Bronzen zum Beispiel werden eigentlich nicht so sehr als religiöse Objekte gelesen.

R.H. Dabei könnte man bestimmt mehr über Religion reden. Es gibt ja nach wie vor Diskurse, die zum Beispiel von der „christlichen Zivilisation“ oder vom „christlichen Abendland“ sprechen, und hier spielen missionarische Töne sicher eine Rolle. Auch in der Auffassung von anderen Religionen spielen religiös-missionarische Vorstellungen rein, aber wir sind uns dessen nicht mehr so bewusst. Wir hören nicht genau genug hin.

H.J. Das hängt aber auch, wie angedeutet, damit zusammen, dass die Objekte oft aus anderen Weltgegenden stammen. Um nochmal auf Neuseeland zu sprechen zu kommen: Dort gibt es sehr viel stärker das Ansinnen, dass Institutionen wie Museen Objekte ausleihen, um sie in den Mittelpunkt von religiösen Zeremonien zu stellen. Dann stellt sich die Frage, wie sich ein Museum dazu verhält, ob es das mit dem Argument der konservatorischen Bedenken verweigert oder ob gesagt wird: „Das Museum ist für die Leute da, also muss man die Sachen rausgeben.“ Diese verändern dann ihren Status, werden zu Kultobjekten und nehmen danach wieder den anderen, musealen Status an.

R.H. Ich hatte ein Gespräch mit einem Kollegen vom Neuseeländischen Nationalmuseum, dem Te Papa, der selbst jemand mit Maori-Vorfahren ist, und der sagte: „Wir haben ein ,flipped museum‘“. Ich denke, er meinte damit, dass das Museum schon nicht mehr diesen herausgehobenen, europäischen Charakter hat, der es mit einem Zivilisationsanspruch, mit einem europäischen Zivilisationsanspruch verbindet, sondern dass das Museum viel stärker mit vielfältigen, lokalen Bedürfnissen verwoben ist. „Flipped museum“ da steckte für ihn auch der Gedanke drin: „Da bestimmen wir Maori-Akteure, was geschieht“. Die Frage stellt sich in Deutschland natürlich anders, weil wir in einem anderen Sinne eine Nachfolgegesellschaft des Kolonialismus sind. Wir sind keine Settler-Colony wie Australien und Neuseeland. Trotzdem ist es auch hier eine Chance für Museen, um neue gesellschaftliche Bedeutungen in sich aufzunehmen.

H.J. Wobei die Frage nach dem angemessenen Umgang mit Objekten natürlich nicht nur die Art und Weise betrifft, wie sie ausgestellt werden, sondern auch die alltägliche Arbeit in den Archiven: Ist es erlaubt, dass eine Frau für bestimmte Objekte kuratorisch zuständig ist? Das geht sogar so weit, dass die Frage gestellt wird: Darf sie während der Menstruation diese Räume betreten? Da gibt es sicher Auffassungen, die schwer vereinbar sind mit Gleichberechtigung und Offenheit. Man kann auch nicht einfach sagen: „Das sind Fragen in Neuseeland und das ist weit weg.“ Museen wie das Te Papa werden hier schon als Vorbild für die Zukunft des Museums dargestellt.

R.H. Anderseits: Vor 20 Jahren war das ethnographische Museum nicht das Museum, wo alle hingelaufen sind. Jetzt ist es wieder interessant, es ist kontrovers, es gibt Streitpunkte. Das ist nicht immer gut, aber erstmal sind die Museen lebendiger als sie lange waren.

H.J. Auf der anderen Seite finde ich den Anspruch, zur Verständigung beizutragen und insofern auch Wissen zu schaffen, wichtig, und finde, dass an ihm festgehalten werden sollte. Meine Befürchtung ist, dass, wenn Begriffe wie „Völkerkunde“ aufgegeben werden, es eine Bewegung ins Allgemeine, Unspezifische gibt. Das merkt man schon an einigen Museumsnamen wie dem „Weltmuseum“ in Wien.

R.H. Und die Gefahren des Eurozentrismus liegt dann natürlich sehr nahe, wenn man von Wien aus in die Welt blickt und die Welt sammelt.

H.J. Auf jeden Fall ist dieses Ansinnen von religiösen Gemeinschaften, Museumsobjekte auszuleihen und ins Zentrum von religiösen Zeremonien zu stellen, sicherlich etwas, was den Objekten eine neue Bedeutung zuweist. Wir haben hier eine Sammlung von Objekten, die vom Sammler als „Fetisch“ bezeichnet wurden. Aus einem der Herkunftsländer war in der letzten Zeit jemand zu Besuch und diese Person war ganz berührt und richtig emotional angefasst von den Objekten. Das ist eine Erfahrung, die den Objekten eine neue, zusätzliche Bedeutung gibt, und das kann mehr werden.

R.H. Das ist die Offenheit, die diesen Objekten innewohnt. Das Te Papa hat sich teilweise selbst zu einer religiösen Institution entwickelt. Für repatriierte menschliche Überreste, die noch nicht einer heutigen Familie zugeordnet wurden, gibt es dort einen richtigen Bleibe- und Gedenkort. Etwas Ähnliches kennen wir in Deutschland in Holocaust-Gedenkstätten mit jüdischem Bezug. Aber im deutschen ethnographischen Museum kenne ich diese Transformation nicht. Trotzdem, wenn wir an Restitutionszeremonien denken, dann kann man sagen, dass auch hier das Religiöse dichter ans Museum herankommt.

PD Dr. Richard Hölzl arbeitet als Provenienzforscher am Museum „Fünf Kontinente“ in München. Er habilitierte sich 2019 mit einer Arbeit zu katholischer Mission in Deutschland und Ostafrika an der Universität Göttingen. Richard Hölzl war im Rahmen der Tagung „Christian Mission and the Religious Other“ in Frankfurt zu Gast.

Prof. Dr. Holger Jebens ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Frobenius-Institut. Er führt seit rund 30 Jahren stationäre Feldforschungen in verschiedenen Teilen Papua-Neuguineas durch und hat zu Themen der Religionsethnologie, Museologie und Fachgeschichte publiziert. Am Frobenius-Institut betreut er die Ethnographische Sammlung und ist Mitherausgeber der Zeitschrift Paideuma. Die von Holger Jebens gesammelten Tanzmasken können am 12. Mai 2023 in einer Führung besichtigt werden.