Religiösen Nachbarschaften in der Frühen Neuzeit auf der Spur

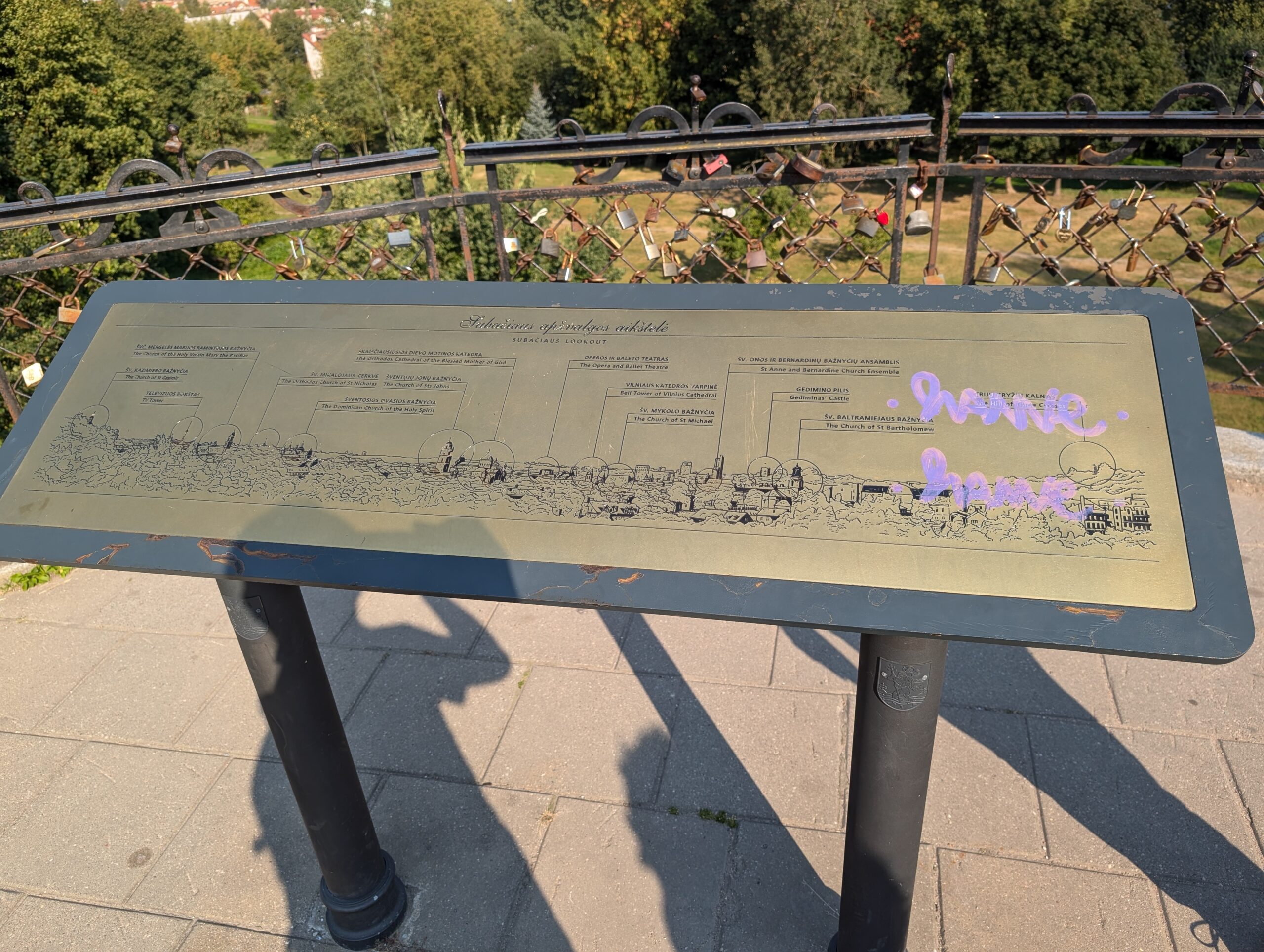

Wer lebte wo? Mit David Fricks Kith, Kin, and Neighbors: Communities and Confessions in Seventeenth-Century Wilna bei der Rekonstruktion religiöser Nachbarschaften, Foto: Kevin Klein.

Bericht zur Vilnius-Exkursion der DFG-Kollegforschungsgruppe „Pluralität und Polyzentrik vormoderner Christentümer“

Tag 1 und 2

Wenige europäische Stadt dürften religiöse Nachbarschaften und innerchristliche Vielfalt so leicht wahrnehmbar machen wie Vilnius. Wenngleich die litauische Hauptstadt nur rund 600 000 Einwohner*innen umfasst, weist allein ihre Innenstadt um die 40 Kirchen auf. Das Besondere dabei: Obwohl über 90% der christlichen Litauer*innen inzwischen katholisch sind, finden in sich im Zentrum der Stadt noch immer protestantische, orthodoxe und griechisch-katholische Gotteshäuser, oftmals nur den sprichwörtlichen Steinwurf voneinander entfernt.

In der Frühen Neuzeit, also grob der Zeit zwischen 1500 und 1800, die aktuell für die DFG-Kollegforschungsgruppe „Polyzentrik und Pluralität vormoderner Christentümer“ (POLY) im Zentrum steht, war die in der Stadt sichtbare religiöse Vielfalt noch größer: Nicht nur prägte auch die Konkurrenz unterschiedlicher protestantischer Gruppen das Stadtgeschehen, vielmehr verfügte Vilnius dank der hier ansässigen Tataren auch über eine signifikante muslimische Gemeinschaft samt Moschee sowie über eine jüdische Gemeinde, die 1630 sogar die Genehmigung erhielt, ihre hölzerne durch eine gemauerte Synagoge zu ersetzen. Sie befand sich keinen Kilometer von Kathedrale entfernt und galt bis zu ihrem Abriss durch die Sowjets als eine der prächtigsten Europas. Während die Muslimin*innen in einem eignen Viertel in der Vorstadt lebten, gelang es trotz mehrfacher Versuche während der Frühen Neuzeit zudem nie, die jüdische Bevölkerung in einen geschlossenen Stadtteil abzudrängen.[1]

Welches Bild bringt die Exkursion auf den Punkt?

„… wie wir uns selbst und unsere Arbeit ständig neu betrachten und historische Inhalte, theoretische Ansätze und methodische Überlegungen ständig neu denken und miteinander verflechten“

Andreea Badea, Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei POLY, Foto: dies.

„Die Tage zu Beginn unserer Exkursion haben wir genutzt, um uns durch drei historische und kunstgeschichtliche Stadtrundgänge einen ersten Zugang zum religiösen Mit- und Nebeneinander während der Vormoderne zu erarbeiten“, sagt Birgit Emich, die als Professorin für Geschichte der Frühen Neuzeit die Forschungsgruppe POLY leitet und die Exkursion organsiert hat. Einen guten Ansatzpunkt bot dabei ein Blick auf die Rechtsvielfalt, die das frühneuzeitliche Vilnius prägte und damit auch das Zusammenleben zwischen den unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften entscheidend beeinflusste: „Die Vorstellung, dass ein Recht und eine Rechtsprechung für alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen zu gelten habe und dieser Rechtstatus im Wesentlichen mit der Staatsbürgerschaft verknüpft ist, ist eine sehr rezente Vorstellung, die sich erst ab der Französischen Revolution allmählich durchsetzt. In der Frühen Neuzeit war es vielmehr üblich, dass unterschiedliche Faktoren wie der soziale Status, der Wohnort, die ethnische Zugehörigkeit, aber auch die Religion bestimmten, welche Rechtsprechung für die jeweilige Person galt,“ erklärt Emich.

In Vilnius bedeutete dies für nicht-adlige Christen, dass sie je nach Wohnort der Gerichtsbarkeit des Domkapitels, des Magistrats oder horodnictwos, der für die Vororte zuständig war, unterworfen waren. Für die Juden und Tataren von Vilnius war – wie für die Adligen – das Hofgericht zuständig, und zwar unabhängig von ihrem Wohnort. „Mit David Fricks Buch Kith, Kin, and Neighbors: Communities and Confessions in Seventeenth-Century Wilna in der Hand haben wir uns durch Referate erschlossen, wie diese rechtlichen Grundlagen das interreligiösen Zusammenlebens prägten und hierbei mit den städtischen Strukturen und ihrer Verwaltung interagierten.“

Versuch einer Übersicht: die Vielzahl von Vilnius‘ Kirchen, Foto: Kevin Klein.

So ging für Juden und Tataren ihre Unterstellung unter das Hofgericht z.B. auch damit einher, dass sie qua Religion und Ethnie nicht an der städtischen Selbstverwaltung im Magistrat teilhaben konnten. Dessen Zusammensetzung wurde durch Wahl bestimmt und war durch die unterschiedlichen Gruppen innerhalb des Christentums geprägt: Nachdem es den Orthodoxen gelungen war, alle zwölf Sitze zu erringen, legte ein königlicher Erlass 1536 fest, dass künftig Parität zwischen Katholiken und Orthodoxen – in der Diktion der Zeit zwischen „Römern“ und „Griechen“ – zu gelten habe – ein klarer Hinweis, dass es dem Monarchen darum ging, die Stellung des Katholizismus innerhalb der Bürgerschaft zu stärken.

„Um diesen Schritt zu verstehen, ist es sinnvoll, sich die Herrschaftsverhältnisse, in die Vilnius eingebettet war, vor Augen zu führen, wie wir sie uns ebenfalls durch Referate erarbeitet haben“, ergänzt Emich. „Deren Entwicklung verdeutlicht nämlich auch, warum es in Vilnius zu einer solchen Vielfalt an Religionen kommen konnte, und schließlich dennoch der Katholizismus Dominanz erlangte“. Vilnius wurde 1322 durch den als „heidnisch“ geltenden Großfürsten Gediminas zur Hauptstadt des Großfürstentums Litauen ernannt. Um die Einwohnzahl der Stadt zu erhöhen, lud Gediminas auswärtige Bürger, Kaufleute und Handwerker ein, sich in Vilnius anzusiedeln. Im Gegenzug sagte Großfürst ihnen zu, ihre jeweilige Religion zu respektieren. Das galt nicht nur für Juden, Muslime und „Heiden“, sondern auch für Christen jedweder Ausprägung, sodass sich Katholiken und Orthodoxe gleichermaßen in Vilnius niederließen.

Welches Bild bringt die Exkursion auf den Punkt?

Die Plakette verbildlicht, was wir über die litauische, in diesem Fall die dominierende katholische, Nationalgeschichtsschreibung gehört haben:

Von der Herrschaftsbegründung im Jahr 1009 zeigt sie die wichtigsten Herrscher auf dem Weg zum Großfürstentum. Netimeras und Mindaugas werden dabei schon als Christen verbildlicht, obwohl der erste christliche litauische Großfürst der Plakette eigentlich erst Wladislaw II. Jagiello (Jogaila) ist. Während die Herrscher auf der Erde angesiedelt sind, befinden sich auf der vermittelnden Ebene zwischen Himmel und Erde die zwei Nationalheiligen Kazimir (Heiligsprechung 1602) und Josaphat Kunzewitsch (Heiligsprechung 1867) sowie der Heilige Andreas und der Erzengel Raphael. Was Gott, verbildlicht als Taube des Heiligen Geistes und die litauischen Herrscher auf Erden verbindet, ist das Opfer Jesu Christi am Kreuz.

Valentino Verdone, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Geschichte der Frühen Neuzeit, Foto: ders., Sankt Anna Kirche in Vilnius.

Die Zugehörigkeit zu den unterschiedlichen christlichen Konfessionen überschnitt sich dabei oftmals mit der Herkunft der Personen: Während aus dem heutigen Deutschland oder Polen stammenden Vilniuser in der Regel katholisch waren, waren die Orthodoxen zunächst meist ruthenischer Herkunft, das heißt, sie stammten aus einem Gebiet, das heute überwiegend in Belarus liegt, und sprachen eine slawische Sprache, für die sich eine aus dem Altkirchenslawischen stammende Schriftsprache entwickelte. Auf Grund ihrer frühen Entstehung stieg diese rasch zur Verwaltungssprache des Großherzogtums auf.

Insofern die Ruthenen (wie auch andere ethnischen Gruppen) bereits vor der offiziellen Einladung durch Gediminas im Vilniuser Gebiet siedelten und vermutlich die ersten Christen in der Region waren, war der litauische Adel, sofern er sich früh dem Christentum zuwandte, zumeist orthodox. Allerdings wuchs spätestens ab den 1380er-Jahren durch die zunehmende politische Nähe zu Polen auch der Einfluss des Katholizismus: Nachdem zunächst ein Unionsvertag zwischen Polen und Litauen geschlossen worden war, ehelichte der litauische Großfürst Jogaila im Jahr 1386 eine polnische Königstochter und wurde im selben Jahr zum polnischen König gewählt. Im Gegenzug ließ sich Jogaila katholisch taufen und sagte zu, dass alle noch nicht christlichen Gebiete seines Reichs von nun katholisch sein sollten. Insbesondere durch den Vertrag von Lublin 1569 festige sich der polnische Einfluss auf die litauische Elitenkultur, sodass der Katholizismus weiter an Bedeutung gewann.

Mit dieser stetig wachsenden Bedeutung des Katholizismus korrespondierte vermutlich die oben erwähnte Intervention des Königs zu Gunsten der Katholiken im Magistrat, die sich im 17. Jahrhundert nochmals verschärfte. Doch für den Moment wirkte das 1536 für den Magistrat gefundene Arrangement stilbildend – Parität zwischen „Römern“ und „Griechen“ sollte zukünftig auch die Besetzung von anderen Ämtern, z.B. in den Zünften prägen.

Beleg eines steten Austausches und ganz im orthodoxen Stil gehalten: Der Heilige Kaisimir in der katholischen Kathedrale St. Stanislau – mit drei Händen. Foto: Kevin Klein

„Spannend ist hierbei, was geschah, als die Unierte Kirche entstand, die wir heute auch als Griechisch-Katholische Kirche kennen“, fügt Emich an: 1596 gelang es dem Papst, Teile der Orthodoxen dazu zu bewegen, seine Oberhoheit anzuerkennen, wobei er ihnen im Gegenzug zusicherte, dass ihren eigenen Ritus beibehalten könnten. Infolgedessen entstand auch in Vilnius eine unierte bzw. griechisch-katholische Gemeinde. Bei der Besetzung von städtischen Ämtern wurden diese Unierten allerdings weiterhin zu den Orthodoxen, also den „Griechen“ gerechnet. „Das kann eventuell ein Hinweis darauf sein, dass der Ritus einen stärkeren Einfluss auf Wahrnehmung hatte als die formelle Zugehörigkeit zu einem bestimmten Kirchenoberhaupt. Ich denke aber, es legt vor allen Dingen nahe, dass bereits bestehende Netzwerke und Nachbarschaften, religiöse Neuordnungen überschreiben konnten, zumindest in Angelegenheiten der Stadtverwaltung,“ meint Emich.

Ähnlich wie die Unierten in der städtischen Selbstverwaltung weiter zu den Orthodoxen gezählt wurden, blieben auch die protestantischen und die anderen reformierten Gemeinschaften, die seit Mitte des 16. Jahrhunderts über erste Kirchen verfügten, zunächst mit den Katholiken zusammen „im römischen Block“. Das änderte sich erst 1666 als König Jan Kasimir Wasa erneut in die Organisation des Magistrats eingriff und eindeutig die Orientierung in Richtung Papst stärkte: So legte er fest, dass fortan nur noch Unierte als „Griechen“ und nur noch Katholiken als „Römer“ zu gelten hätten. Diese Intervention hatte allerdings keinen Einfluss auf die städtischen Organe, in denen „Griechen“ und „Römer“ inklusivere Kategorien blieben.

Knallig bunt und von Akademie-Malerei geprägt: die orthodoxe Heilig-Geist-Kirche, Foto: Kevin Klein.

Doch nicht nur in der Stadtverwaltung, sondern auch in der religiösen Kunst führte das dichte Nebeneinander zu Überlappungen und Vermischungen, wie beide geführten Stadtbesichtigungen deutlich machten. Diese Überschneidungen zeigen sich besonders markant in der zentralen Darstellung des Heiligen Kasimir im Vilniuser Dom, die sowohl für den polnischen wie auch den litauischen Katholizismus von großer Bedeutung ist. So weist diese nicht nur einen feinen Silberbeschlag auf, wie er in der orthodoxen Kunst häufig auftritt, vielmehr ist Kasimir auch mit drei Händen dargestellt. Der Legende gemäß wollte der Maler eine aus seiner Sicht missratene Hand übermalen, was allerdings nicht gelang, da diese Hand immer wieder zum Vorschein kam. Dieser Legende steht freilich eine eher kunstgeschichtliche Erklärung gegenüber: Ihr zufolge hat sich der Maler schlicht an der orthodoxen Tradition orientiert. Dieser gemäß war es nämlich nicht gestattet, bei der Erstellung einer Ikone die Figur des dargestellten Heiligen zu korrigieren.

Zu Übernahmen in der Kunst kam es aber auch in der anderen Richtung, wie das Beispiel der orthodoxen Heilig-Geist-Kirche vor Augen führte: Der in knalligen Grün- und Rottönen gehaltene Bau weist eine Fülle klassisch barocker Dekorationselemente auf und beherbergt zudem zahlreiche Gemälde und Heiligendarstellungen, die sich weit von der vermeintlichen orthodoxen Starre gelöst und in Richtung Akademie-Malerei bewegt haben. Das zeigt sich im Bilderschmuck der ebenfalls orthodoxen Kathedrale von Theotokos, die sich ebenfalls ausgesprochen lebendiger Darstellungsformen bediente wie die litauische Historikerin und Diplomatin Irena Vaišvilaitė unterstrich, die eine Stadtbesichtigungen leitete und die immer wieder auf die vielen verbindenden Elemente in der Architektur und der Kunst der unterschiedlichen christlichen Gruppen aufmerksam machte.

Bildergalerie

Fotos: Kevin Klein, Michael Leemann, Valentino Verdone

Die Exkursion fand im Wintersemester 2024/25 statt und wurde durch Birgit Emich, Professorin für Geschichte der Frühen Neuzeit und Sprecherin von POLY, geleitet. Neben ihr nahm unter anderem Xenia von Tippelskirch, Professorin für Religiöse Dynamiken und ebenfalls PI beim Forschungsverbund „Dynamiken des Religiösen“, teil.

[1] Die jüdische Kultur erlebte in den kommenden Jahrhunderten eine solche Blüte, dass Vilnius im 19. Jahrhundert der Beinamen „Jerusalem des Ostens (bzw. des Nordens)“ verliehen wurde. Wenngleich sich das jüdische Leben seit dem Ende der Sowjetzeit wiederbelebt hat und es auch wieder eine Synagoge gibt, ist es im Stadtbild heute nicht mehr im gleichen Maße präsent wie einst: Von mehreren 10 000 in der Stadt beheimateten Jüdinnen und Juden dürften nur wenige hundert die Shoah überlebt haben. Ein muslimisches Gotteshaus gibt es derzeit gar nicht.